「高等学校卒業程度認定試験」は、高校卒業と同等の学力を持っていることを証明する文部科学省公認の試験です。

10代から70代まで幅広い年齢層の人たちが、自らの可能性を広げるために受験しており、毎年3万人前後の受験者数を誇っています。

今回は、受験料や通信講座の受講費など、高卒認定にかかる費用について解説いただきます。

受験自体にかかる費用

高卒認定の受験料は、受験する科目数によって次の3つに分けられます。

| 受験科目数 | 受験料 |

|---|---|

| 3科目以下 | 4500円 |

| 4~6科目 | 6500円 |

| 7科目以上 | 8500円 |

高卒認定試験の受験料は、受験科目数によって異なります。受験科目数が3科目以下の場合は4,500円、4~6科目の場合は6,500円、受験科目が7科目以上の場合、受験料は8,500円必要となります。

例えば、共通テストの受験料が2科目以下で12000円、3科目以上で18000円となっているため、それに比べると安価で受験できる試験だといえます。

受験料の支払い方法

ただし注意すべき点は、受験料は現金払いではないということです。

料金分の収入印紙が必要になるため、収入印紙を郵便局やコンビニで購入し、書類に貼付して出願しましょう。

出願手続きにかかる費用

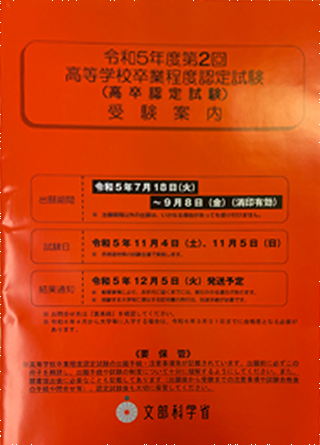

受験案内を請求する際には送料がかかります!

高卒認定試験の出願には、出願書類一式が入った受験案内書が必要です。 また、出願書類は各都道府県の教育委員会などで無料配布されていますが、個人で請求する場合は215円の送料がかかります。

受験案内の個人での入手方法は二つがあります。

| ① | パソコン及びスマ ートフォンでテレメール資料請求受付サイトから請求する |

| ② | お住いの各都道府県の教育委員会や、配布場所で入手する |

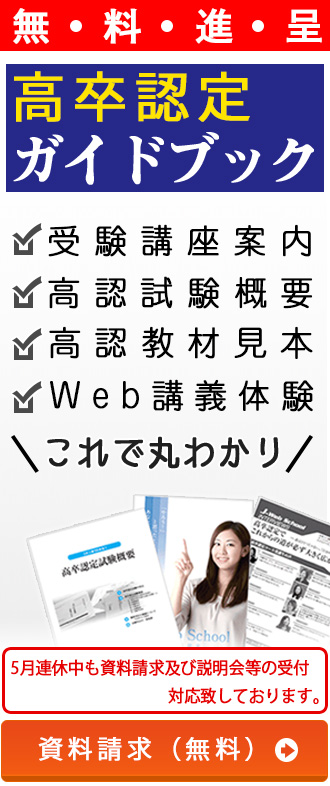

お問い合わせ・資料請求はこちら

出願前6か月以内に撮影した写真2枚

出願前6か月以内に撮影した証明写真を2枚用意してください。

高卒認定試験で求められる証明写真の規定は、下記の通りになります。

| ・ | 縦4cm×横3cmの無帽子、背景無地、正面上半身写真のをご使用ください。 |

| ・ | 本人確認ができないぼやけた写真やプリクラ写真は受付できません |

フォトスタジオまたは証明写真機で撮影された証明写真はOKです。撮影費用について、証明写真機の機種によっても多少価格は異なりますが、6〜8枚1回で700円~1,000円です。フォトスタジオは一般的な証明写真の値段は1500円〜2,500円くらいです。(地域によっても多少価格は異なります)

住民票または戸籍抄本(原本)

申請から6ヶ月以内に発行された住民票が有効です。マイナンバーの記載は不要ですが、本籍地(外国籍の方は国籍等)の記載が必要です。コピーも不可ですので、原本をご提出ください。

住民票の写しの交付手数料については、住民票がある自治体のホームページをご確認ください。

一般的に、窓口での交付申請する場合は300円〜350円です。コンビニの証明書発行機(マルチコピー機)交付で請求する場合は200円です。

出願書類の送付にかかる費用

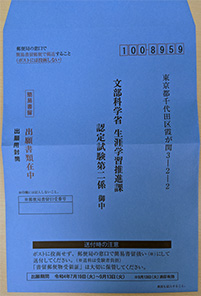

出願書類の送付には、受験案内の同封の出願用封筒を使用し、郵便局の窓口へ持参して「簡易書留」でご郵送ください。

通常の簡易書留の郵便料金は320円です。重量が越える場合は定形外料金(140円)を加算します。

勉強にかかる費用

勉強スタイルには大きく3つありますが、このスタイルによってもかかる費用が変わります。

独学の場合

以前使っていた教科書や問題集を使うのであれば費用はかかりません。

全教科の問題集と参考書を揃えたとしても、3~4万円ほどに収まるでしょう。

弱点の自己分析ができ、勉強計画を立てて取り組める人には向いていますが、モチベーションを保つのが難しい方法です。

通信講座を利用する場合

全科目を受講する場合、教材費・入学金などをトータルして25万~35万円くらいが相場です。

こちらも、独学と同じように家で勉強をしていきますが、分からないところを電話やFAX、メールやTV電話等で質問できる学校もあり、新しい学習スタイルを提供している学校もあります。

塾や予備校を利用する場合

塾や予備校などに通って勉強していくタイプです。

3タイプの中で費用は最も高く、全科目受講の場合、相場は1年で65万~80万になります。

その代わり、学習で疑問に感じた部分をその都度質問できるだけでなく、一緒に学んでいく仲間を作ることもできます。

値段だけでなく実績で選ぼう

高卒認定試験の費用には、「受験料」、「出願手続きにかかる費用」「勉強にかかる費用」の3つがあります。

そして、先述したように、3つの高卒認定の勉強法の中で最も費用がかかるのは「塾や予備校を利用する場合」なので、「苦手な科目が多い」「自分だけで勉強していくのは心もとない」というとき、各種通信・通学講座を選ぶ人も多いと思います。

ただし、講座を選ぶ際に気をつけたいことは、価格だけで選んではいけないということです。

例えば、添削サービスといっても月1回と隔週など頻度が違うことがありますし、通学といっても学生のアルバイト講師と高卒認定専門の講師といった条件で質が変わります。

また、1回目で不合格になると、長時間勉強しなければならず、お金がかかることもあります。

講座を選ぶときは、値段だけでなく、費やせる時間を考慮して、合格実績やサービス内容が自分の勉強スタイルに合っているかといった点も加味して選びましょう。

高卒認定についてもっと知りたい方は「高卒認定試験とは?初心者向けにマルっと解説します」記事をご覧ください!

この記事を書いた人

J-Web School編集部

教科担当者と編集者が共同で執筆・監修し、文部科学省の実施要項など一次情報を確認のうえ掲載しています。最新の制度変更にも随時対応し、内容は定期的に更新します。