【2024年最新】高卒認定試験最新情報!

初心者向けにマルっと解説します

高卒認定試験(旧:大検)は、文部科学省が主催する国家試験です。合格することで高校卒業と同等の学力があると認められます。つまり、高校卒業と同じように大学・専門学校への進学、就職、資格の取得ができる資格と言っても良いでしょう。

この記事では、そんな高卒認定の特徴やメリット、難易度、免除科目、願書の入手方法、高卒資格との違いについて分かりやすく解説します。

高卒認定試験はどんな試験?誰が受験できるの?

高卒認定試験は年に2回行われます(8月と11月)。

受験資格は、高卒認定を受験する年度の3月31日までに満16歳になる人です。つまり高校1年生と同じ年齢以上の人が対象となります。

中学を卒業して高校に進学しなかった方はもちろん、

高校を中退した方、現在不登校の方や、外国籍の方でも受験できます。

高卒認定に合格すると、高校卒業と同じように大学・専門学校への進学、就職、高卒以上が必要な資格試験の受験ができるようになります。

高卒認定試験の以前は「大学入学資格検定」(大検)と呼ばれていましたが、平成17年からは現在の名前に変わり、多少の変更点を加えて改めて実施されるようになりました。これにより、より多くの人が高卒認定試験を受験しやすくなりました。

| 試験日程 | 年2回(8月・11月)実施 |

|---|---|

| 受験資格 | 受験する年度の3月31日までに満16歳になる人。高校を中退した方、現在不登校の方や、外国籍の方でも受験できる。 |

| 高卒認定合格のメリット | 大学や専門学校に進学したり、高卒以上が必要な資格試験や入社試験を受けることができる |

「高卒認定」と「高卒資格」の違いとは?

高卒資格は学歴、高卒認定は資格

| 高卒資格 | 高校を卒業したという「学歴」になる。 |

|---|---|

| 高卒認定 | 高校卒業と同等の学力を持つ「資格保有者」。学歴は中卒。 |

上記のように、高卒資格と高卒認定には違いがありますが、高卒資格と高卒認定の効力は同等です。

どちらも同じように、大学・専門学校への進学、就職、資格取得をすることができます。

高卒認定取得後に進学した場合、大学卒、短期大学卒、専門学校卒になります。

なお、高卒認定取得を履歴書に書く際は、学歴欄・資格欄どちらでもOKです。

相手に分かりやすいように心がけて、いずれかに書くようにしましょう。

どちらを選ぶかで、学習期間が大きく異なる

| 高卒資格 | 高校3年間の在籍期間が必要。 |

|---|---|

| 高卒認定 | 合格すれば権利を得られる。 |

高校は、全日制・定時制・通信制など様々なスタイルがありますが、いずれも在籍期間が3年以上必要です。

一方、高卒認定は合格すれば高卒同等と認められますので、1年以内の合格も十分に狙うことができます。

通学があるか無いか

| 高卒資格 | 通学がある |

|---|---|

| 高卒認定 | 通学が無い |

高校を卒業する場合、学校に通学することが必要となります。通信制高校の中には、通学日数を抑えて卒業を目指せる学校もあります。

忙しい社会人には時間の捻出が大変となることがありますが、通学を通じて友達を作ったり、部活動に参加できる学校があったりというメリットもあります。

一方、高卒認定は、高卒認定の試験日に試験会場に行く以外は、通学は必要ありません。

高校にあるような通学によるメリットは無くなりますが、自分のペースで学習ができ、時間の融通がしやすいというメリットがあります。

▲トップへ戻る

高卒認定試験について迷っている方、ご希望に合わせた情報を提供いたします。下記ボタンからお気軽にご資料請求ください!

お問い合わせ・資料請求

はこちら

高卒認定の勉強法

①通信で学ぶ

テキストやインターネット講義などを通じて学ぶ方法です。通学の必要がないため、自分のペースで学ぶことができます。

先生にメールや電話で質問できる学校もあり、自宅学習と先生のサポートをうまく併用したい方にお勧めです。

一般的に、費用は通学より抑えることができます。

②通学で学ぶ

塾や予備校などに通って学ぶ方法で、大きく集団授業と個別授業に分かれています。

費用は通信より高くなりますが、先生から直接学ぶことができるので、その場で分からないところを解決できます。勉強に強い苦手意識があったり、モチベーション維持が難しかったりする方にお勧めです。

③独学で学ぶ

市販の参考書や高校の教科書を通じて学ぶ方法です。最も学費を抑えることができますが、困った時に相談することが難しく、勉強の自己管理が必要となります。勉強が得意な方、資格試験の勉強に慣れている方にお勧めです。

▲トップへ戻る

短期間で合格できる!高卒認定の3つのメリット

高校卒業の学歴を得るには、高校に3年間在籍しなくてはいけません。ですが、高卒認定試験は1回の受験で合格することができ、勉強する期間を3年間より短くすることができます。

高卒認定試験は高校に通う代わりに、自分のペースで学習して受験できます。受験する方は、自由に使える時間を持つことができます。

①1年以内に合格が目指せる!

高校卒業は3年間の就学期間が必要です。一方、高卒認定は短期間で合格が目指せます。

「同学年の皆に遅れずに進学をしたい」「短期間で進学や就職を目指したい」など、高卒認定は時間を有効活用できることが魅力の1つです。

進学する18歳より前に合格した人は、進学への準備や留学など、学校生活にとらわれない強みを活かして伸ばすこともできます。

②高校卒業と同じ効力を得られる!

高校卒業者も、高卒認定取得者も、得られる権利はほぼ同等です。

大学や専門学校への進学はもちろん、AO入試の受け入れも行っている学校がほとんどです。

また、就職の際には高卒以上まで応募範囲が広がったり、昇格や昇級に活用できたりと、幅広い効力を持つ資格と言えます。

③高校の単位があれば、有利に受験できる!

高校で修得した単位がある方は、高卒認定の受験科目が減る可能性があります。

例えば「世界史Aの単位を高校で修得している」場合、高卒認定の世界史は受験しなくてもOKです。

高校で修得した単位は、高校に「単位修得証明書」を取り寄せれば確認することができます。

また、「高卒認定を受けるためには高校を辞めなければいけませんか?」という質問をいただくことがあります。実は、高卒認定は、高校に在籍していても受験し、合格することができます。

高校を辞めるか悩んでいる方、高校卒業を目指したいけれど心配な方は、高卒認定に合格しておき、いずれの状況になっても進学できる状態にしておくということもできます。

▲トップへ戻る

高卒認定試験合格に必要な科目

2022年から、高等学校で新しい学習指針の導入に伴い、2024年には高卒認定試験の科目構成が変更されます。

高卒認定合格には、8科目が必要です。

高卒認定には「必修科目」と「選択科目」があるのですが、選択科目で何を選ぶかによって、最大10科目になります。

| 国語 | 英語 | 数学 | 歴史 | 地理 | 公共 |

|---|

| 科学と人間生活 | 物理基礎 | 化学基礎 | 生物基礎 | 地学基礎 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||

| 教科 | 試験科目 | 科目数 | 合格要件 |

|---|---|---|---|

| 国語 | 国語 | 1 | 必修 |

| 歴史 | 歴史 | 1 | 必修 |

| 地理 | 地理 | 1 | 必修 |

| 公共 | 公共 | 1 | 必修 |

| 数学 | 数学 | 1 | 必修 |

| 理科 | 科学と人間生活 | 2又は3 |

以下の1.、2.のいずれかが必修

|

| 物理基礎 | |||

| 化学基礎 | |||

| 生物基礎 | |||

| 地学基礎 | |||

| 外国語 | 英語 | 1 | 必修 |

▲トップへ戻る

高卒認定試験の難易度と合格点

高卒認定は将来の選択肢を広げるために国が行っている試験です。

よって、国家試験でありながら、それほど難しい試験ではありません。高校1年生ほどの学力をしっかり身に付けて、試験問題に慣れれば合格できます。

ただし、受験する方の学力によっては、試験問題が易しいか難しいかの印象は変わるのも当然あると思います。

試験の特徴を以下にまとめてみましたので、是非ご参考下さい。

出題範囲は中学生~高校1年生修了程度

出題範囲は、おおよそ高校1年生修了までに学ぶ範囲です。ただし、歴史・公共は「学年ごとにこの範囲まで」というくくりが無いため、基本的に高校の教科書全範囲から出題されます。

(※数学なら、高校1年生は数Ⅰ、2年生は数Ⅱなどの範囲があります)

高卒認定で出題される問題は、ひっかけ問題やひねくれた難解問題ではなく、素直に知識を問われる問題が出されています。

合格点は40点前後

高卒認定の合格点は、おおよそ40点前後です。

文部科学省は合格最低点を公表していませんが、これまでの傾向を見ると38点~45点が合格の境目であると言えます。

半分(50点)を取れるようにすれば、確実に合格点を越えることができます。

合格率は約40%

| 合格率 (全科目合格者 ) |

科目合格率 (1科目以上合格した者) |

|---|---|

| 約40% | 約90% |

40%というと低いように感じるかもしれませんが、これは全科目を合格した人の割合です。

つまり、「令和2年度に受験をして、全科目合格した人が約40%であった」という数字です。

一方、1科目でも合格した人は約90%です。

このことから、高卒認定の難しさの1つが「科目の多さ」であることが見えると思います。

高卒認定の合格の秘訣は、効率の良い学習と言えるかもしれません。

お問い合わせ・

はこちら

回答はマークシート

高卒認定では書かせる問題は出ません。全てマークシートです。

選択肢は4択~6択など、科目によって異なります。

一度合格した科目は次回から受験しなくていい

高卒認定は、1度合格した科目は次回から受験しなくてもOKです。合格の有効期限はありません。

つまり、1度に全部の科目を1発合格しなくても合格ができます。

もし不合格になってしまった科目があったとしても、次の試験で再チャレンジが可能です。

合格科目を少しずつでも重ねていって合格を目指すこともできるので、状況に応じて合格への計画を立てることもできます。

万が一不合格科目があっても大丈夫!科目履修コースで年度内100%合格!

▲トップへ戻る

高卒認定試験の出願方法と試験までの流れ

高卒認定試験に参加するのを決心しましたが、出願に対して、未知のものを不安な気持ちを持っていますか?

ここでは、一歩ずつお伝えしますが、この記事を読んだ後、出願することへの怖いさが消えますよ!

願書の入手方法

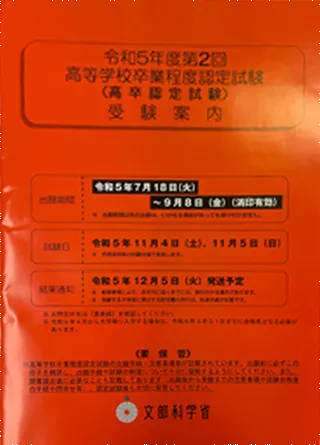

高卒認定試験の日程や手続き期間は文部科学省のホームページで確認できます。

願書はお住いの各都道府県の教育委員会で入手できます。

このほか、パソコンやスマホ、タブレットPC、携帯電話、固定電話から願書を請求することもできます。詳しい方法は文部科学省のホームーページでご確認下さい。

出願について、もっと詳しく! 高卒認定試験の受験手続きと試験までの流れについて

日程について

| 2024年(令和6年度)第1回 高等学校卒業程度認定試験 | |

| 受験案内 | 2024年(令和6年)4月1日(月曜日)配布開始 |

| 出願期間 | 2024年(令和6年)4月1日(月曜日)~5月7日(火曜日)※5月7日(火曜日)の消印有効 |

| 試験日 | 2024年(令和6年)8月1日(木曜日)、8月2日(金曜日) |

| 結果通知日 | 2024年(令和6年)8月27日(火曜日)発送予定 |

| 2024年(令和6年度)第2回 高等学校卒業程度認定試験 | |

| 受験案内 | 2024年(令和6年)7月16日(火曜日)配布開始 |

| 出願期間 | 2024年(令和6年)7月16日(火曜日)~9月6日(金曜日)※9月6日(金曜日)の消印有効 |

| 試験日 | 2024年(令和6年)11月2日(土曜日)、11月3日(日曜日) |

| 結果通知日 | 2024年(令和6年)12月3日(火曜日)発送予定 |

出願手続き書類の種類・願書の記入方法

- 受験願書・履歴書※黒の鉛筆(H、F 又は HB の濃さ)で記入してください。(ボールペン等不可)

- 受験料(収入印紙)

- 写真2枚(4cm×3cm)

- 住民票又は戸籍抄本※原本のみ、コピー不可

- 科目合格通知書※原本のみ、コピー不可

- 試験科目の免除に必要な書類

- 個人情報の提供にかかる同意書

- その他の書類:氏名や本籍が変わった方、身体上の理由などにより特別措置を希望する方は、それぞれ必要な申請書類が異なります。

願書は受験案内に従って記入します。また、提出が必要な書類に関する詳細な情報を文部科学省受験案内で確認しましょう。

住民票が必要になる方は早めに準備しておきましょう。試験科目に免除科目があるかもしれない方は、免除科目を確認しましょう。

免除科目がある場合には、申請に必要な証明書を事前に手配し、入手してください。証明書や受験願書など必要書類を文部科学省に郵送します。

免除科目のための証明書は厳封で提出しなければなりません。決して手元に届いても開封しないでください。証明書の内容をご覧になりたい場合は、もう1通取り寄せるようにしましょう。

願書の提出

出願用封筒に印刷されている「出願書類確認簿」で必要書類を確認します。

「受験願書・履歴書」のほか、受験科目数に応じた収入印紙、写真2枚などを同封します。出願期間内に郵便局の窓口で、出願用封筒を簡易書留で郵送します。

その際、郵便局から「書留郵便物等受領証」を受け取り、保管しておきます。

簡易書留で郵送するときは、必ず郵便局の窓口で手続きします。ポストには投かんしません。

受験票の到着

提出書類に不備がなければ、受験票一式が文部科学省から郵送されてきます。届きましたら、受験票の記載内容に間違いがないか、試験会場の地図が入っているかなどを確認します。

受験票が届かなかったり、受験票に記載されている内容に間違いがあったりする場合には、文部科学省に問い合わせましょう。

試験本番での持ち物リスト

- 受験票

- 試験会場の地図

- 受験科目一覧

- 鉛筆

- 消しゴム

- 時計

携帯電話を時計代わりに使うことはできません。鉛筆は複数本、転がりにくい鉛筆を持っていきましょう。消しゴムも2個持っていくと、1つを落としても試験に集中できますのでお勧めです。

試験の結果の通知

合格者には、「合格証書」または「科目合格通知書」が届きます。ただし、合格科目がない場合には、受験結果のみが通知されます。科目合格は有効期限がなく、合格した科目は一生有効です。

▲トップへ戻る

高卒認定試験(高認)からの進学、取れる資格

高卒認定試験合格後に進学先には、大学や短期大学、専門学校、海外の大学等があります。各学校の特色をまとめました。

大学

大学の学部には、人文科学系、社会科学系、理・工・農学系、医科・歯科・薬学・家政系があります。

- 人文科学系:文学や哲学、教育、芸術などを学びます。

- 社会科学系:政治・経済、社会、国際などの学問を学びます。

- 理・工・農学系:自然の法則や産業に役立つ技術などを学びます。

- 医科・歯科・薬学・家政系:医師や看護師、薬剤師などを目指したり、食物などについて学びます。

専門学校

学部・学科は大学と似ています。年間で仕事に直結する内容を学ぶ学校です。

短期大学

美容・理容や介護、調理など、仕事に直結する専門技能や資格、免許を取得する学校です。

- 美容・理容

- ファッション・デザイン

- 介護

- マッサージ

- 調理

- 栄養

- ビジネス

- 情報

海外の大学

高卒認定試験に合格すると海外の大学にも受験資格が得られたことになります。

海外の大学に進学を希望される方は、ご希望の国の大学で高卒認定試験が入学資格として求められているかを留学支援機関にてご確認の上、ご検討ください。

高卒認定試験から資格試験へ

高卒認定試験に合格後、各種資格を目指す道もあります。資格の中には受験資格で学歴を問わないものが多く実施されています。

ただ、この中には専門の教育機関に通学する必要がある資格もあります。高卒認定試験合格後の進路を考える上で、自分のやりたいこととそれに必要な資格について知っておくとよいでしょう。代表的な資格とその概要をご紹介します。

| 資格 | 内容 | 学歴等受験資格 |

|---|---|---|

| 司法試験 | 弁護士、検事などを目指す人の資格です。 | 法科大学院修了 |

| 行政書士 | 官公庁へ提出する書類の作成などを行う国家資格です。 | 無 |

| 司法書士 | 法律コンサルタントのような仕事。 取得すれば独立までの道は近いです。 |

無 |

| 税理士 | 企業・個人の税務の専門家です。 高卒認定試験と同様に科目別に合格します。 簿記1級を取得すれば受験可能です。 |

有 |

| 社会保険労務士 | 労務や保険の申請書の作成などを行います。 書類作成のスペシャリストです。 |

有 |

| 弁理士 | 数少ない理系独立系資格です。 特許などの法律のスペシャリストです。 |

無 |

| 公認会計士 | 企業などの会計監査を担当します。 | 無 |

| 資格 | 内容 | 学歴等受験資格 |

|---|---|---|

| ファイナンシャルプランナー(AFP/CFP) | お金に関するプロフェッショナルの資格です。 金融・生活に深くかかわります。 |

無 (種別によっては実務経験などが必要になる場合があります) |

| 宅地建物取引主任者 | 大学生の取得も目立つ不動産関係の資格です。 | 無 |

| 日本漢字能力検定 | 漢字能力の水準を認定するもので、人気資格の1つです。 | 無 |

| 簿記検定試験 | 経理をする人は必ず取りたい資格です。 独立系資格へのステップアップも可能です。 |

無 |

| カラーコーディネーター | 商品などについての色彩の演出を考えるプロフェッショナルです。 | 無 |

| 基本情報技術者試験 | 十数種ある情報処理技術者試験の中で比較的易しいものです。 プログラマー向けの能力認定試験です。 |

無 |

| ITパスポート | ITについて正しく理解し、安全に利用できる知識を身につけたり、活用して付加価値を生みだせたりするスキルが身につきます。 | 無 |

| 資格 | 内容 | 学歴等受験資格 |

|---|---|---|

| 実用英語技能検定 | 通称「英検」と呼ばれ、最もポピュラーな英語資格です。 | 無 |

| TOEIC | 世界でもっとも有名な英語資格の1つです。 多くの企業で導入されています。 |

無 |

| TOFEL | TOEICに並び、人気の資格です。 留学する方にお勧めです。 |

無 |

| 国連英検 | 英語資格の中でトップクラスの難易度です。 英語力だけでなく、英語による思考力も求められます。 |

無 |

| 資格 | 内容 | 学歴等受験資格 |

|---|---|---|

| 医師 | 医療系の中で最も難関と言われる資格です。 医学部での複数年にわたる就学が必要です。 |

有 |

| 薬剤師 | 薬にかかわるすべてに携わる仕事をします。 病院に限らず、薬局勤務や製薬会社での研究職など様々な場での活躍ができます。 |

有 |

| 歯科医師 | 歯の治療に携わる医師の資格です。 | 有 |

| 歯科衛生士 | 歯の治療の補佐をするのに必要な資格です。 | 有 |

| 理学療法士・作業療法士 | 病院でのリハビリなどの手助けを行う資格です。 | 有 |

| 看護師 | 病院では男性看護師も活躍しています。 | 有 |

| 栄養士 | 栄養バランスのよい食事の献立等をアドバイスする人です。 病院や飲食店などで活躍できます。 |

有 |

| 介護福祉士 | 高齢社会になり、活躍が求められています。 学校、実務経験の両面から目指すことができます。 介護の現場で社会貢献をします。 |

有 |

| 社会福祉士 | ソーシャルワーカー業務における国家資格、医療や福祉におけるアドバイザーです。 | 有 |

| 保育士 | 保育所などで子供を預かる児童福祉施設で求められている資格です。 | 有 |

| 資格 | 内容 | 学歴等受験資格 |

|---|---|---|

| 自動車整備士 | 自動車を整備する上で求められる資格です。 | 有 |

| 測量士 | 各地の測量をするのに必要な資格です。 | 無 |

| 危険物取扱者 | ガソリン等の危険物を取り扱うのに必須の資格です。 種類は甲、乙、丙に分かれています。 |

無 (種別によっては実務経験などが必要になる場合があります) |

| 建築士 | 建築設計に必要な資格です。 難関資格の1つで、実務経験によりステップアップを目指せます。 |

有 |

高卒認定試験のまとめ

ここ最近、多くの大学・専門学校で高卒認定合格者や帰国子女の方々に対しても、公募推薦や自己推薦というかたちで門戸を解放し、受け入れを行うようになってきました。

学校数として大学207校、短大241校で実施しており、高卒認定合格者の自己推薦は入形態の一つのポジションを占めるようになっています。

一方、自治体や企業での高卒認定の認知度も高まっています。国の調査によると、企業の60%以上・自治体の75%以上が高卒認定を認知しており、就職や転職、昇進等の人事でも高卒認定が認められてきています。

高卒認定は、進学や就職でも役立つ将来性のある資格と言えるでしょう。

J-Web School 編集部

J-Web School編集部は2000年からの長い歴史を持つチームです。長年にわたり、高卒認定試験に関するコンテンツ制作と教育サポートに注力してまいります。